最近、ビジネスの世界でも「見える化」という言葉が流行っています。

ちょっとイケイケな企業などでは、最新のIT機器やツールを使って見える化に取り組んでいます。

しかし、見える化について不適切な捉え方をしている経営者も少なくありません。

そう、見える化とは従業員の細やかな行動や情報を把握することだと。

つまり一言でいうと監視に近くなってしまっているのです。

酷いと、従業員向けの監視カメラを何台も置いたり、全PCに監視ソフト導入したりすることが見える化だと思っている人もいます。

このような考えはとても危険で、組織を滅ぼすことにもつながります。

監視による見える化の悪影響

確かに、労働基準法で労働者の勤怠管理など、管理者が最低限把握しておく事項はあります。

ただ、細やかな行動まで監視していては、新たな行動の獲得や、工夫する行動、パフォーマンス向上を妨げることにつながります。

皆さんも想像してみてください、常に自分が今どこでなにをやっているのか監視され、ネットで調べものするときも全て内容が見られている…

この方法では、確かにサボる行動は減るかもしれません。

ただし、規定通り・従来通りに教えた行動しか生起しない確率が高いです。

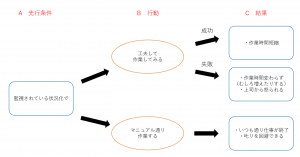

なぜならば、大きく分けて、監視化にある状況のとき、弱化される可能性が出てくるからです。

自分で考え・工夫してみた結果、成功することもあれば失敗することもあります。

成功すれば、監視化においても周囲からポジティブなフィードバックが出現しそうですが、

失敗したら、ネガティブな結果が大きく出現します↓

こんな随伴性(行動とその前後のこと)の中、わざわざ失敗して、弱化される可能性がある方の行動(工夫する)を積極的に選択する人はそう多くないと思います。

監視化をなくし、失敗しても弱化されず、工夫して作業するすることが間欠強化(たまに成功して強化される)されていくような環境を作っていく必要があります。

プラスαで、工夫して作業すること自体が強化されやすい仕組みがあるとなおいいですね。

・どのように工夫すればいいのか教える:教示

・工夫するためのツールを使う:ジョブエイド

・どのように工夫したか報告すれば1ポイント:トークン

また、別な問題として、サボらなければいいのでしょうか。

サボらなければ組織の成果につながるのでしょうか。

違いますよね。

「サボることをいかに減らすか」という行動を減らすことよりも、成果につながる適切な行動を自発させる必要があります。

できるを増やすための見える化

そもそも見える化とは何のためにあるのでしょうか?

従業員の管理?

では管理して何がしたいのでしょうか?

見える化とは、組織の成果を向上させるためにあります。

もともと、見える化とはトヨタ自動車で用いられていた言葉です。

トヨタでは自動車の生産ラインで、異常が発生した際にランプや音でフィードバックしていました。

生産ラインの人たちの行動を一人一人見ていたわけではなく、行動(生産作業)の結果をわかりやすい形でフィードバックしていたことを「見える化」と呼んでいたのです。

決して、監視という意味ではなかったのですね。

なのに、細やかな行動1つに焦点を当てて監視してしまうと、先述した通り、成果につながりにくくなってしまいます。

ではどこに焦点を当てるのかというと、トヨタの例にもわかる通り、行動の前後となる先行条件と結果に着目して明確にするのです。

先行条件の例でいえば、

・行動目標を定める

・求めていることや期待していることを共有する

・達成基準が客観的

結果の例でいえば、

・どのような結果が生じているか明確

・即時にな結果が出現する

・行動と結果が連動している

などなど

こうすることで、うまくいかなかったときの行動の前後はどうなっていたのか、改善点を発見できます。

うまくいったときも行動の前後を見えるくらい明確にすることで、他の人や行動にも応用でき、成功するための標準化ができます。

つまり見える化とは、行動自体を監視することではなく、【行動を取り巻く環境】を明確にするということです。

見える化するポイントがずれていないか皆さんの組織でも今一度考えてみましょう。

ではまた。

Yu

最新記事 by Yu (全て見る)

- 行動科学的に満足度の高い職場づくりを実現する - 2024年1月9日

- 本紹介 - 2021年7月6日

- パフォーマンスを向上させる目標設定とは - 2021年3月8日